一份助學金的“數字旅程”:指尖到指尖的溫暖傳遞

2024年6月的一天,雲南省會澤縣火紅鄉的彝族女孩依佳收到了一條特別的消息提醒。點開手機屏幕,她看到微信支付發來的消息通知,點擊查看詳情,來自中國兒童少年基金會“春蕾陪伴”項目的公益補貼已經分6筆入賬。這是她第一次用微信領取助學金,她是“春蕾陪伴”項目在數字化執行工具上線后,首批資助的534名春蕾女孩中的一員。

依佳的“意外”驚喜

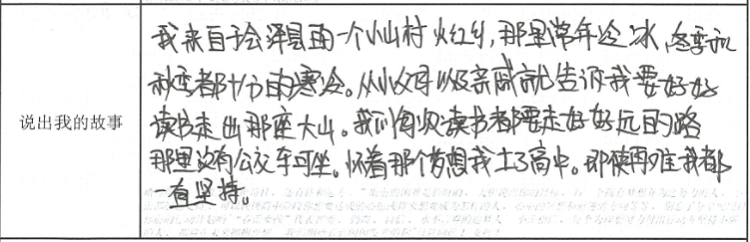

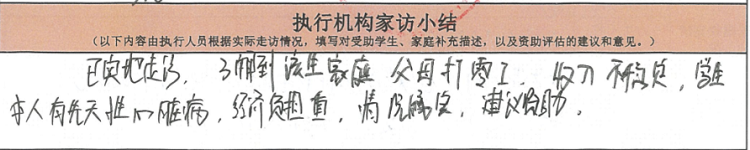

依佳對閱讀有著濃厚的興趣,這不僅打開了她對外部世界的想象,也成為了她面對生活壓力的一種精神寄托。然而,家庭的困境讓她從小就比同齡人更加敏感和懂事。依佳自己是一名先天性心臟病患者,父母也患有遺傳性心臟病。家庭唯一的經濟來源是靠父母在外打工,收入少但開銷大,看病的錢、生活費、讀書的費用,每一樣都像一座大山,沉甸甸地壓在這個家庭的肩頭。

依佳知道父母的難處,因此在學習上格外努力,希望能夠通過讀書改變自己的命運,但她也時常也為家庭的經濟狀況感到擔憂,擔心自己會因為學費問題而影響學業,同時也害怕給父母增添更多負擔,因此在生活上十分節儉。

過去“春蕾計劃”的助學金是現金發放,每次收到助學金時,依佳擔心弄丟,會在課余時間把錢存到銀行卡裡。2024年6月開始,助學金支持微信轉賬,依佳先在微信上進行了助學金轉賬前的認証,然后等待助學金轉賬。當她第一次收到到賬提醒時,一時沒有反應過來,反復看了幾遍,才確認是助學金真的直接打到了她的賬戶。依佳第一時間給在外地打工的媽媽打電話說了這個消息,讓媽媽放心,然后又把助學金到賬的截圖發給了機構的工作人員小閆姐姐,分享自己的喜悅。她說,看到備注,知道這筆錢來自“春蕾計劃”,感受到了和項目的聯結,心裡感到很踏實。

從“山路十八彎”到“指尖十秒達”

回憶起過去通過現金發放助學金的場景,“春蕾陪伴”項目一線機構的工作人員小閆很是感慨。在以前的助學金發放中,工作人員需要提前發起請款,再去銀行取出助學金,然后攜帶大額現金前往學校發放,每次發放都是一場“小心臟狂跳”的經歷。

她還記得第一次用現金發放助學金,她和同事們從銀行取出幾十萬元現金趕往一所山區學校。路途顛簸、時間緊張,她們甚至不敢在途中休息或吃飯,隻想著盡快把錢送到學生手中。但即便這樣,發放過程仍然很繁瑣,需要逐個核對受助學生信息、讓學生簽字確認。一旦有學生因請假或生病缺席,就需要額外安排補發或協調。

現在,數字化工具改變了這種緊張的局面,助學金可以通過銀行卡或微信轉賬的形式發放,無需再擔心現金丟失,也不需要學校提供助學金簽收紙質証明材料,效率和安全性都大大提升。

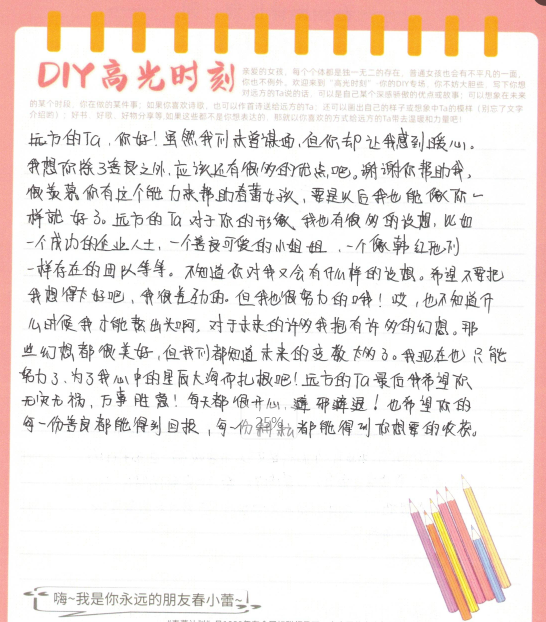

作為常年在一線陪伴著女孩的工作人員,她還關注到了數字化執行工具帶來的另一層積極改變。“春蕾計劃”深耕女童項目多年,一直很注重在幫扶過程中保護女孩們的自尊。之前執行“春蕾陪伴”項目以現金形式發放助學金時,小閆會按照要求項目標准化要求把助學金裝在信封裡,附上寫給女孩們的一封信,不會刻意要求女孩們拍攝領取助學金的照片。現在通過數字化工具進行撥付,女孩們可以自行完成人臉識別認証,不需要手動進行簽收,小閆覺得整個過程,會給女孩們——尤其是“春蕾陪伴”項目資助的青春期女孩,留有更多空間。

“真正的公益,是要讓每一份善意都擲地有聲。”

一份助學金從確定資助對象到最終完成發放,整個資助過程所有資料最終都會歸攏到項目發起方——中國兒童少年基金會這裡。作為“春蕾陪伴”項目的負責人,工凡見証和參與了數字化執行工具誕生的過程,從向技術人員反饋執行過程中的痛點到最終見証功能上線,她對於數字化執行工具有兩個方面的感慨。

“春蕾陪伴”的執行需要對接十幾家一線機構,過去,每當收到項目資料,“春蕾計劃”項目組工作人員都需要花費大量的時間去整理材料、核對信息、跟進資金撥付等事宜,時常會感覺淹沒在了資料的海洋,時間還總不夠用。而現在,借助數字化執行工具提高了工作效率,她覺得可以有更多的時間和精力去關注受助人的實際需求和項目的發展規劃。

通過數字化執行工具,資金撥付完成后,捐贈人會實時收到一條反饋信息,告知他們所捐贈的資金已經成功發放到受助人手中。這種及時、透明的反饋機制,為項目贏得了更多捐贈人的認可和支持。

小月亮是“春蕾陪伴”項目眾多捐贈人中的一個。2024年6月項目上線,她通過項目卡片看到了很多困境女孩的處境,與其中兩個女孩結對后,她心裡一直牽念著。7月的一個早晨,她在開會的間隙收到了來自騰訊公益的消息提醒,兩個女孩已經收到了她捐贈的助學金。她說,那個當下,仿佛聽到了來自雲南大山裡傳出的回響,浮現在她腦海裡的,是女孩們用力向上生長的模樣。

今年3月,依佳大一生活的第二個學期正式開啟,回望高中時候的自己,她仍記得那份通過網絡傳遞的溫暖善意,而當時考入大學的夢想也已經實現,現在,她要大步向前,去往一個無比嶄新的未來。

來源:中國兒童少年基金會

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量